青春指纹叩响改革热土,数字农村托举振兴新梦

——红印薪火调研队暑期赴安徽凤阳小岗村开展社会实践活动

为深入学习和践行习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大精神及总书记在小岗村农村改革座谈会上的重要指示,引导青年学子了解中国农村改革历程与乡村振兴实践,激励他们在强国建设中弘扬和传承小岗精神。安徽财经大学校团委红印薪火调研队,在指导老师宗惠的带领下,前往安徽凤阳小岗村展开社会实践活动。

叩门访农桑,细语话沧桑;倾耳听民声,躬身察实情。7月6日上午, 在指导老师宗惠的周密安排下,团队成员甫一抵达,便迅速分成若干小组,深入村舍田间,与村民们展开了面对面的深入采访与交流。在村中多见老人和孩童,年轻人较少。在村中的一家小卖铺中,我们对一位本地中年妇女(陈大姐,化名) ,进行了采访。通过访谈了解到,陈大姐在家经营小卖部并兼职社区工作,有年幼孩子需要照顾。她提到家中大部分亲友都外出务工,并认为人才流失的主要原因是经济不景气,本地工作机会少,且工资水平远低于大城市。在村中遇到了一位老农(张爷爷,化名)他 指出村中农田多已流转给合作社或公司,农业所需劳动力减少。他家的年轻人也因此外出务工,留下孩子在村里上学。谈及人才流失,他也归因于经济和就业问题,认为村里缺乏足够的好工作和收入来源。对于孙辈的未来,他同样表示尊重孩子的选择,但也隐含了对本地发展能留住人才的期望。

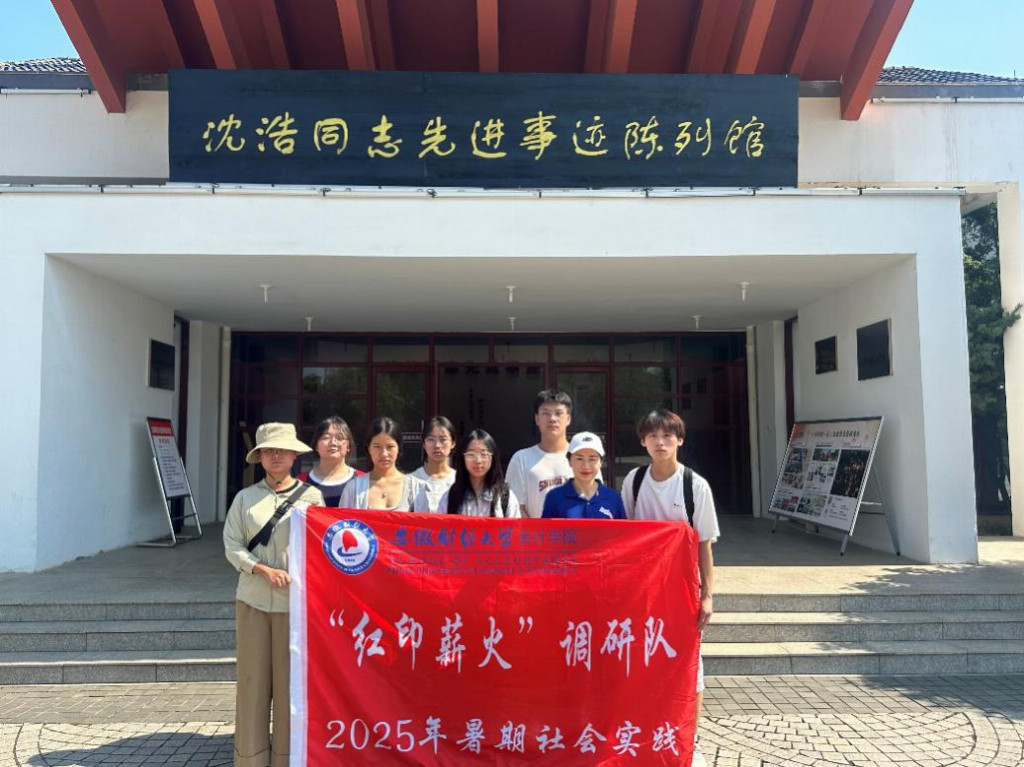

青松映馆肃,浩气贯长虹;日记传薪火,闸门润沃土。 随后,团队成员参观了沈浩同志先进事迹陈列馆。步入庄严肃穆的沈浩同志先进事迹陈列馆。馆内,一幅幅珍贵的历史图片、一件件朴素的实物展品、一段段深情的影像资料,系统而生动地再现了这位“人民群众离不开的好干部”在小岗村鞠躬尽瘁的六年岁月。馆内的文字讲述着沈浩同志如何放弃省城优越的工作环境,扎根小岗,带领村民二次创业的感人历程。最令人心灵震撼的是展柜中陈列的那几本泛黄的《民情日记》。队员们纷纷驻足,透过玻璃仔细辨认那密密麻麻、略显潦草却力透纸背的字迹。日记里没有豪言壮语,记录的全是村民的家长里短、困难诉求:东家孩子上学缺学费,西户老人看病有难处,村里道路泥泞急需硬化,招商引资项目遇到瓶颈……字里行间流淌着一位共产党员最深沉的爱民情怀。还有197套现代化物联网闸门组成的宏大水利工程如何彻底解决了困扰小岗村千年的岗地缺水难题,将滔滔淮河水引入田间地头,实现了“旱涝保收”的梦想。这项工程的建成,是沈浩同志心系民生、攻坚克难精神的永恒丰碑。“四十六年间,民为邦本,本固邦宁”,从18位村民按下红手印开启“大包干”的壮举,到沈浩同志呕心沥血推动小岗的跨越发展,再到今日产业多元、生态宜居的新面貌,“敢为人先、改革创新、艰苦奋斗、无私奉献”的小岗精神,如同那汩汩流淌的淮河水,深深浸润着这片土地,在一代代奋斗者手中薪火相传、生生不息。

足迹印热土,深思蕴心间;担当肩使命,墨韵绘新篇。 通过本次沉浸式的社会实践,队员们循着习近平总书记的考察足迹,不仅亲眼目睹了小岗村天翻地覆的变化,更用脚步丈量、用心灵触摸到了那融入小岗血脉深处的“敢为人先”的改革基因。在沈浩同志陈列馆的震撼与村民家中访谈的温情交织中,我们深刻领悟到:乡村振兴的壮阔图景,绝非一蹴而就,它呼唤着千千万万青年以“沈浩式”的担当投身其中。这份担当,既需要深刻理解并善用国家“政策的磅礴笔力”,把握时代机遇与方向;更需要青年一代注入充满活力的“创新墨韵”,用新知识、新技术、新思维破解发展难题,探索符合乡村实际的新路径。无论是智慧农业的应用、乡村文化的创意挖掘,还是新业态的培育、治理模式的优化,都迫切需要青春力量的智慧与创造。习近平总书记在安徽小岗村农村改革座谈会上强调,”新时代坚持和发展中国特色社会主义,根本动力仍然是全面深化改革。”让我们牢记总书记”把小岗精神发扬在广袤田野上”的嘱托,在深化农村改革的新征程中书写青春答卷。

(撰稿:王明李 摄影:刘乐 审核:方静怡)